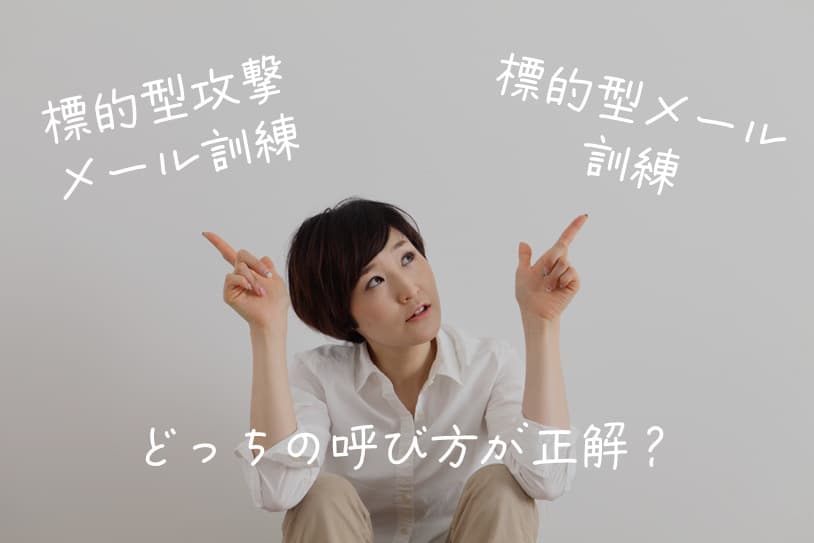

🧐 はじめに:「どっちの呼び方が正しいの?」という素朴な疑問

セキュリティ研修や標的型攻撃メール訓練を企画していると、よく見かける2つの言葉。

- 標的型攻撃メール訓練

- 標的型メール訓練

似ているけれど、よく見ると「攻撃」の有無が違いますよね。

💡 どちらを使えばいいのか迷ったことがある方、実はけっこう多いのではないでしょうか?

かくいう筆者も、この2つの言葉のどちらを使うべきなのか迷うことが多いです。というのも、Google広告をはじめとするネット広告では見出しなどに文字数制限があり、「標的型攻撃メール訓練」の文字を使うと文字数が足りなくなるという問題に直面します。

そこで、「標的型メール訓練」に言い換えたりしてみるわけですが、そうなると広告以外でも”標的型メール訓練”の文言で統一する必要が出てくる。そうなると、”標的型攻撃メール訓練”とどう違うの?といった質問が出てきたりしてややこしくなる。

というわけで、今回はこの2つの呼び方について、意味の違いや正しい使い方を調べてみました!

💥 標的型攻撃とは?

まずは基本からおさらいです。

🔐 標的型攻撃(Targeted Attack)とは…

- 特定の企業や個人を狙ったサイバー攻撃

- 一般的な迷惑メールと違い、内容がとても巧妙

- メールだけでなく、USBやSNS経由など、複数の手段で仕掛けてくることも…

つまり、標的(Target)を明確に定め、その標的に合った、最も騙しやすいと思われる方法で攻撃(Attack)を仕掛けてくるということです。

📩 標的型攻撃メールとは?

その中でも特に多いのが、「メール」を使った攻撃です。

- 添付ファイルやリンクを使って、マルウェアを感染させたり…

- 本物そっくりの案内で、IDやパスワードを入力させたり…

いわゆるフィッシングメールの一種ですが、ターゲットを絞り、ターゲットに合わせてカスタマイズした内容としているのがポイントです。

📘 用語の比較:「攻撃」が入っているかどうかで印象が変わる?

| 呼び方 | 意味 | よく使われる場面 |

|---|---|---|

| 標的型攻撃メール訓練 | 標的型攻撃を模したメール訓練 | 官公庁、セキュリティベンダー、専門記事 |

| 標的型メール訓練 | 少し柔らかめの表現 | 社内向け資料、初学者向けの研修 |

🔍 実際の使われ方を調査!

✅ 公的機関や専門機関では…

- IPA(情報処理推進機構):「標的型攻撃メール訓練 実施要領」

- NISC(内閣サイバーセキュリティセンター):「標的型攻撃に関する注意喚起」

- JPCERT/CCや大手ベンダーも「攻撃」を含む表現が基本

つまり、正式な表現としては「標的型攻撃メール訓練」が主流といえそうです。

🤔 じゃあ「標的型メール訓練」は間違い?

いいえ、決して間違いというわけではありません!とは、ChatGptの談。

✔️ 社内向けに「攻撃」という言葉を避けたいとき

✔️ 初めて研修を受ける社員に心理的な抵抗を与えたくないとき

✔️ なるべく短い言葉で表現したいとき

こうした場面では、「標的型メール訓練」というやわらかい表現を使うこともあります。

また、文字数が多いと覚えてもらいづらかったり、難しいという印象を持たれてしまいがちなので、短い言葉で表現する目的で「標的型メール訓練」を選択することもあります。

主流は「標的型攻撃メール訓練」だけれども、ChatGptの言うように「標的型メール訓練」という言葉をを使うのもあながち間違いではないというのが実際なのでしょう。

🧭 どちらを使えばいいの?判断のポイント

| 判断ポイント | おすすめの表現 |

|---|---|

| 社外向け資料や提案書 | 標的型攻撃メール訓練(意味が明確) |

| 官公庁・金融機関などの正式名称使用が必要な場合 | 標的型攻撃メール訓練 |

| 社内向けの案内文や初心者向け研修 | 標的型メール訓練(親しみやすい) |

大企業や官公庁・金融機関では、広く一般に浸透している正式名称を使うことがスタンダードであるため、役員も目にするような報告書では「標的型攻撃メール訓練」という言葉を使うのがよさそうです。

実際、筆者が訓練に関わっている大手企業様では「標的型攻撃メール訓練」を正式な名称として使っています。

しかし、どちらでなければならないという決まりはないので、どちらを使えば良いか?というのはケースバイケースで判断するしかなさそうです。

📝 まとめ:使い分けは「伝え方の工夫」

セキュリティの世界では、専門用語が多くてとっつきにくいこともありますよね。

だからこそ、誰に伝えるか・どう伝えるかを意識した言葉選びが大切です。

✅ 正式には「標的型攻撃メール訓練」が一般的

✅ 状況に応じて「標的型メール訓練」と表現を変えるのもアリ!

ということで、「標的型攻撃メール対応訓練実施キット」のサイトや本サイトでは、「標的型攻撃メール訓練」と「標的型メール訓練」の2つの言葉が混在している状況ですが、上記で述べたような背景があることを知った上でお読みいただけると、その言葉の裏にある意図を読み取っていただけるのかなと思います。