標的型攻撃メール訓練を実施すると、

👉 何度もリンクをクリックしてしまう社員

👉 「なぜこんなことをやるのか」と訓練に反発する社員

こうした社員が出てくることは珍しくありません。

そして、こうした社員に対して 個別に指導しても、なかなか従ってもらえないケース も実際には多くあります。

ひどいケースだと、「そちらの指示には一切従わない!メールも読まない!以上!」などと暴言に近いことを言ってくる社員もいたりします。

🎯 なぜ指導が効かないのか?

理由のひとつは、 「不公平感」 です。

現場の社員から見れば、上司や幹部社員がセキュリティに無関心だったりすると、

「自分だけがなぜ厳しく指導されるのか?」と感じてしまうものです。

自分以外にも指導すべき相手はいるのに、何故自分が狙い撃ちされるのか?

他に指導すべき人を指導しないような連中の言うことなど聞けるわけがない。

といった感じです。

指導する側からすると、別に狙い撃ちしているわけでも何でもないのですが、

この構造がある限り、いくら本人を説得しようとしても納得感は生まれず、

結果として指導は形骸化してしまいます。

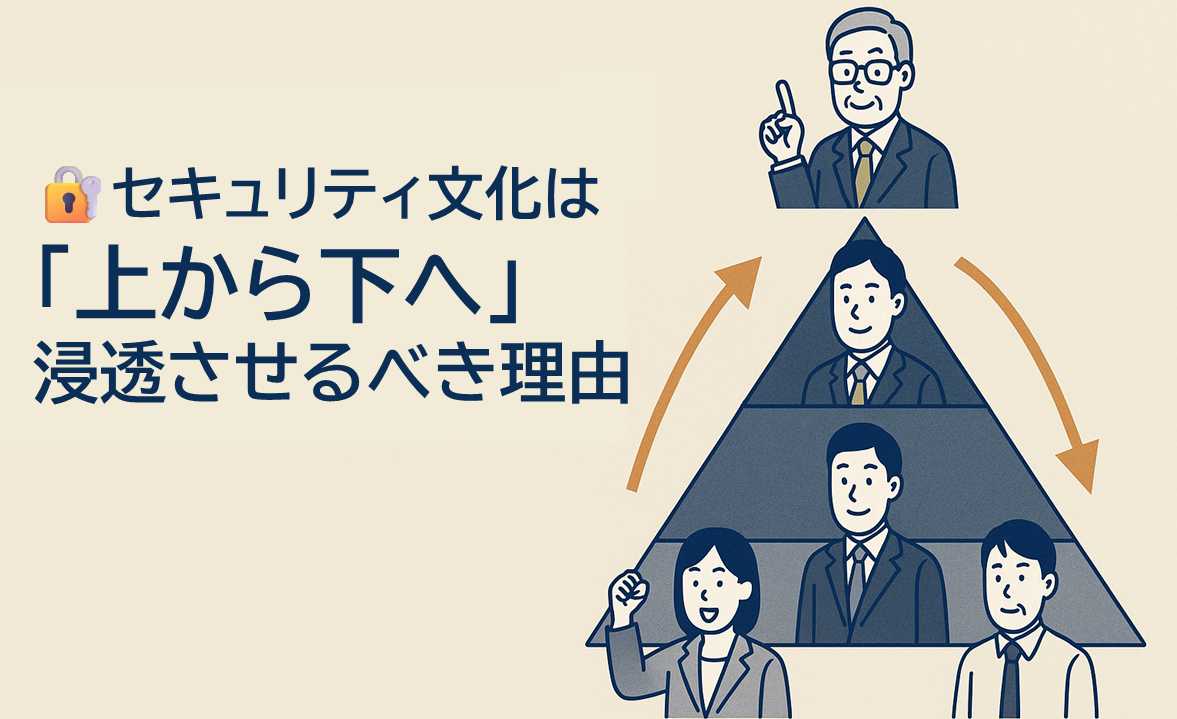

🏛️ セキュリティ文化は“上層部から統一”する

ここで重要になるのが、

役員 → 幹部社員 → 管理職 → 一般社員

という順序で、セキュリティに対する考え方を統一していくことです。

上位層が率先してセキュリティに取り組む姿を見せることで、

現場の社員も「会社全体が本気で取り組んでいる」と実感できます。

- 役員がセキュリティ研修を受ける

- 幹部が訓練結果を自ら公開する

- 管理職が部下に対して「一緒に取り組もう」と声をかける

こうした流れが整えば、社員一人ひとりへの説得に頼らずとも文化は浸透していきます。

何も言わなくても、自分が周囲と違っていたら浮いた存在になってしまうので、自分も周囲に合わせないと、と自然と思うようになるからです。

逆に、上司が「俺も会社の方針には納得していないんだよね」などと言っていたら、同調する社員は自分の居場所を感じて考え方を改めようとすることはありません。

🌱 自然淘汰が働く組織づくり

さらにポイントは、 「合わない人は居づらくなる仕組み」 を作ることです。

会社が明確に定義したセキュリティ文化に共感できない社員は、

次第に居心地の悪さを感じて自ら辞めていきます。

これは「排除する」という発想ではなく、

👉 会社の文化を共有できる人が残る

👉 共有できない人は自然と離れる

という健全な流れを指します。

どれだけ対話をしても理解してもらえない社員は、苦労して説得しようとするよりも、居心地が悪いと感じて自ら辞めてもらうほうが、担当者にとっても会社にとっても健全であり、本人のためでもあります。

📌 実際の事例紹介

ある製造業の企業では、当初、標的型攻撃メール訓練に対して現場社員から「意味がない」「忙しいのに負担だ」といった反発が多く寄せられていました。

しかし、社長自らが「自分も訓練対象として参加する」と宣言し、訓練後には全社員向けに「自分も最初は騙されてしまった」と正直に共有しました。さらに幹部社員も同様に結果を開示し、反省点を議論する場を設けたのです。

この取り組みにより、現場の社員は

- 「上層部も同じ土俵で取り組んでいる」

- 「失敗を責めるのではなく改善につなげる」

という姿勢を実感しました。結果として、数ヶ月後には訓練への反発は大幅に減り、社員の報告率が向上し、逆に「訓練をもっと現実的な内容にしてほしい」という前向きな要望が出てくるようになったのです。

✅ セキュリティ文化の浸透は”上から下”へ

- セキュリティ文化を根付かせるには、まずは 上層部から考え方を統一する こと。

- 現場社員だけを説得しても「不公平感」が邪魔をして浸透しない。

- 会社として定義したセキュリティ文化を明示し、共感できない社員は自然に淘汰される仕組みを作ることが効果的。

- 実際に、経営層が率先して取り組むことで反発が減り、前向きな改善が進んだ事例もある。

🔐 セキュリティ文化は、「説得」ではなく「仕組み」で根付かせる。

これこそが、訓練を形骸化させずに組織全体を強くする本質的な方法です。