📌 なぜ情報セキュリティ研修は嫌われるのか?

「またこの研修か…」「長いし眠くなる」「正直、関係ないと思ってる」

ーーこれらは、情報セキュリティ研修を受講する社員からよく聞こえてくる本音です。

企業としては重大なリスクを未然に防ぐために実施しているにもかかわらず、多くの社員が「義務として受け流すだけ」になってしまっているのが現実。

このままでは、せっかくの研修も 「受講実績は残ったが、何も定着していない」 という悲しい結果に終わってしまいます。

🎮 「難しい」を「楽しい」へ転換した実例

そこで、注目されているのが ゲーミフィケーション や ストーリーテリング を取り入れた“体験型”の研修です。

✅ 事例①:マンガ形式のeラーニング

マンガを活用したビジネス書籍や学習参考書が多数出版されていることでもわかるとおり、マンガを研修教材に活用する事例はだいぶ一般的になってきています。

会社によっては「マンガなんて・・・」とか、「二次元のコンテンツなんてオタクかよ」といった考えから、マンガを研修に活用することには否定的な方もいらっしゃるようですが、様々な分野で段々と広く普及してきている事実を鑑みれば、やはり有効性はあると言ってよいと思います。

ただ、自社オリジナルの研修コンテンツをマンガ形式で作成するとなると、それなりに費用もかかるので、費用対効果のバランスを考えると、いいとは思うけれど手が出せないという会社は少なくないかもしれません。

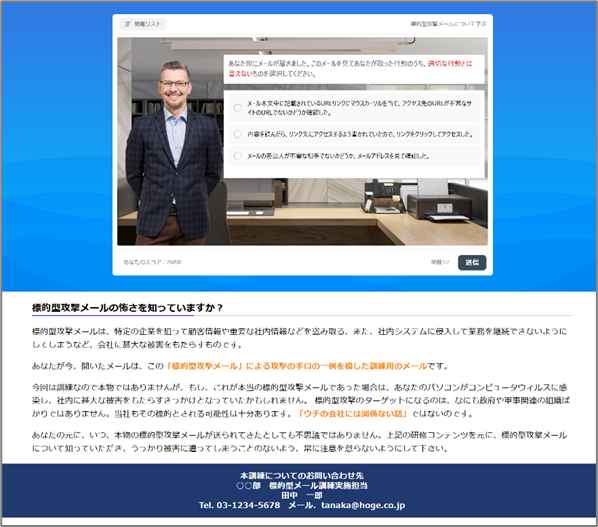

ちなみに、弊社で提供している「標的型攻撃メール対応訓練実施キット」では、以下のようなマンガ版のコンテンツを同梱しており、契約いただいた企業様には自由にお使いいただけるようになっています。

✅ 事例②:脱出ゲーム型セキュリティ研修

IT系企業では、グループで脱出ゲームに挑戦する形で「パスワード設定」「不審メールの見分け」などを体験する研修を実施。結果、従来の講義型よりも 定着率が2倍 に跳ね上がり、「次も参加したい」との声が続出。

オンラインで不審なメールの見分け方を学ぶというのはよくあるケースだと思いますが、不審なメールが見分けられないと脱出のための鍵が得られないといったように、全く別の「あること」を達成するために間接的にセキュリティ教材に取り組ませるというのは上手いやり方だと思います。

面白くないことに別の面白いことを組み合わせるという方法ですね。このような方法はアイデア次第で色々な方法が考えられるので、予算が無い企業でも今すぐに取り組めるのではないでしょうか。

✅ 事例③:インタラクティブ動画研修

「あなたが社員だったらどう対応しますか?」という問いに答えながら進む動画教材。選択肢によってストーリーが分岐し、最後に振り返りと正解解説付き。

受講後のフィードバックでは「知らなかったことを体験で学べた」「自分がやりがちなミスに気づいた」とのコメントが多く寄せられました。

インタラクティブ動画を作成するオーサリングツールが必要だったりしますが、自分の意思で結末が代わるインタラクティブ動画は、ただ見るだけの研修教材よりも没入してもらいやすいと言えます。

また宣伝になってしまって恐縮ですが、標的型攻撃メール対応訓練実施キットでは、以下のようなインタラクティブコンテンツもお使いいただけるようになっています。

✅ 事例④:クイズ形式のセキュリティ研修

クイズ番組が人気を博しているように、人はクイズを出されると答えを知りたくなってしまうという性質を持っています。これを利用して、答えを知りたくなるような質問の仕方をすることで、結果的にセキュリティについて学んでしまうというのも、上手いやり方だと思います。

クイズの作り方が鍵にはなってきますが、社員が”面白い!”と思えるクイズを作ることができれば、会社のイベントの一つとしてもっとやって欲しい!といった声も出てくるのではと思います。

🌱 習慣化のための3つの視点

研修の内容に興味を持ってもらえたとしても、学んでもらったことが定着しなければ、ただ単に「面白かったね」で終わってしまいます。折角興味を持ってもらえたことをきっかけに、その後も忘れてしまわれることなく、定着にまで持って行くには、さらに一歩進めた取り組みが必要です。

1. 継続的なミニ学習の導入

1年に1回だけの“イベント”ではなく、月1回・週1回の ミニクイズ形式の配信 や「今日の1問」形式で日常的に思い出させる設計が効果的。

2. 行動を褒める・見える化する仕組み

学習状況をポイント化し、ランキング表示や称号を与えることで、「セキュリティってちょっと楽しい」と感じてもらう工夫を。

3. 職場での声かけ文化をつくる

「このメール、ちょっと怪しいかも」と気軽に相談できるチーム風土を作ることで、学んだことが 日常の行動に反映されやすくなります。

💬 研修は「伝える場」ではなく「気づかせる場」に

社員が「自分には関係ない」と思っていたセキュリティリスクが、

「実は目の前にあった」と気づくきっかけを作れるのが、良い研修です。

そのためには、教材の表現方法や体験設計を工夫し、

“楽しい・共感できる・行動したくなる” を意識した研修を作っていくことが重要です。

たとえ予算が無くても、アイデア次第でできることはあると思いますので、何かと組み合わせることで、”面白い!“と思ってもらえるようなことは何かないか?を是非考えてみたいただければと思います。